La gazette du carbonePour un arsenal juridique décarbonant |

|

|

Chaque semaine, nos propositions tirées de l’expertise du Shift Project pour intégrer les enjeux climatiques au débat parlementaire.

2025 | Semaine 39Chère lectrice, cher lecteur, L’enjeu des transports est crucial, mais sommes-nous bien en route pour parvenir à réussir leur transition ? Bonne lecture ! |

|

Sommaire |

|

Réflexions décarbonées |

|

Réflexions décarbonées |

|

Conférence Ambition France Transport (AFT) : le financement des transports

Les enjeux du financement du secteur des transportsÀ la demande du Premier ministre, et en coordination avec le ministre des Transports, la conférence Ambition France Transports (AFT)12 a conduit la concertation des représentants du secteur des mobilités afin de réfléchir au financement des transports en France. Dans un contexte budgétaire très contraint, il faut (i) assurer la performance et la résilience des infrastructures, qui souffrent d’un sous-investissement chronique, (ii) réussir la décarbonation du secteur, (iii) donner accès à tous les citoyens à une mobilité douce. Quatre ateliers thématiques ont été organisés lors de cette conférence : (i) le modèle économique des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et des services express régionaux métropolitains (SERM) ; (ii) l’avenir des infrastructures routières ; (iii) les infrastructures et services ferroviaires de voyageurs ; (iv) le report modal et le transport de marchandises. Cet article revient sur les conclusions du rapport de la conférence, portant sur le modèle économique des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et aux services express régionaux métropolitains (SERM). La décarbonation, l’équité sociale, la soutenabilité financière et la réindustrialisation structurent les questions de la mobilité en France

Des besoins financiers conséquents et une gouvernance à repenserLe seul investissement de rattrapage de la dégradation du réseau ferroviaire, négligé depuis des décennies, est estimé à 60 Md€ par le COI en 20224. Au-delà, simplement conserver le même niveau de service, la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains (SERM), implique des coûts massifs. Pour ces SERM, SNCF Réseau estime que leur exploitation coûtera près de 580 M€ supplémentaires par an à partir de 20405, sans prendre en compte la hausse des contributions liées à l’inflation ou à la hausse des péages ferroviaires. Côté investissements, le Conseil d’orientation des infrastructures évalue à 55 Md€ l’effort nécessaire sur 10 ans pour les infrastructures ferroviaires et SERM. En parallèle, concernant les transports publics urbains, les 25 plus grandes AOM devront financer 34 Md€ d’investissements et 9 Md€ de surcoûts d’exploitation entre 2025 et 2035. Dans ce contexte, alors que les marges de financement des AOM comme de l’État sont limitées, la soutenabilité du modèle actuel de financement des transports n’est donc pas assurée. Le choc d’offre promis par les orientations de l’État pour le secteur des transports publics se heurte à plusieurs défis

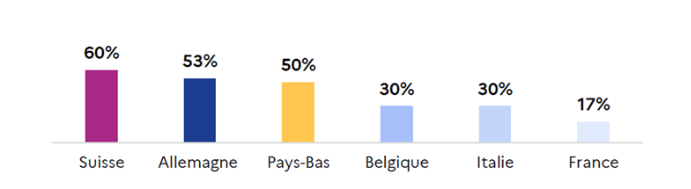

Quatre leviers pour bâtir un modèle économique durable des mobilitésPour sortir de l’impasse entre choc d’offre et capacités financières réduites, quatre leviers sont identifiés par la conférence AFT : (i) améliorer l’efficience de l’exploitation des réseaux, (ii) augmenter la contribution financière des usagers, (iii) diversifier les sources de financement et (iv) rénover la gouvernance institutionnelle. Tout d’abord, améliorer l’efficience de l’exploitation des réseaux doit passer par l’optimisation des dépenses, par exemple en augmentant la vitesse commerciale pour les transports urbains : plus les véhicules circulent vite, plus le coût au kilomètre baisse et plus l’attractivité augmente. L’exemple du Territoire de Belfort est parlant : la vitesse moyenne y est passée de 14 à 21 km/h grâce à une série de mesures ciblées (suppression de la vente à bord, modernisation technologique, arrêts en pleine voie, transformation en BHNS – Bus Haut Niveau de Service). Résultat : une réduction de 30% du coût au kilomètre, sans réduction d’offre. Ensuite,la desserte des zones peu denses doit être adaptée, afin de concentrer les ressources sur les flux les plus importants et d’augmenter les fréquences là où la demande est forte. Les cars express interurbains (par exemple à Aix-Marseille ou Voiron-Grenoble) peuvent être une offre alternative moins coûteuse et plus efficace que le transport ferroviaire. Par ailleurs, les premières expériences de mise en concurrence TER montrent des gains économiques substantiels, estimés entre 25% et 75%. De plus, une simplification des normes qui pèsent sur les finances publiques et ralentissent les projets, par exemple l’obligation de remplacer les tramways de plus de 30 ans, est indispensable. La tarification reste un levier sous-exploité en France.Hors Île-de-France, elle ne couvre que 15 à 20% des dépenses des autorités organisatrices de la mobilité (AOM), contre 40 à 60% dans de nombreux pays européens (cf. Graphique). En 2023, la participation des usagers est tombée à 28%, contre 70% en 1975. Par ailleurs, la gratuité, de plus en plus mise en place par des collectivités, apparaît inéquitable et contre-productive dans les grandes agglomérations. Elle bénéficie aux ménages aisés et réduit les capacités de financement des AOM, sans effet notable sur la baisse du trafic automobile. L’atelier privilégie donc une tarification plus différenciée et solidaire, fondée sur les revenus. Plusieurs leviers sont proposés pour renforcer les recettes tarifaires : viser un taux de couverture des coûts de 50% d’ici dix ans, en combinant hausse des recettes et maîtrise des dépenses ; indexer les tarifs sur l’inflation, comme au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas ;mieux intégrer les voyageurs occasionnels, notamment sur les TER où les tarifs restent élevés ; renforcer la tarification solidaire via des données de revenus partagées par l’État ; généraliser l’open payment (paiement direct par carte ou smartphone), qui a déjà permis à Londres d’économiser 120 M€ par an ; intensifier la lutte contre la fraude, dont le manque à gagner est estimé à 700 M€ par an.

Diversifier les ressources locales : augmenter la fiscalité foncière pour créer de nouvelles marges de manœuvre financièresLes autorités organisatrices de la mobilité (AOM) disposent aujourd’hui de marges fiscales limitées. Le versement mobilité (VM), principal outil, atteint ses plafonds et suscite des oppositions de la part des entreprises et des services publics (hôpitaux par exemple) qui en sont redevables. Pour sortir de cette impasse, l’atelier propose deux principales pistes :

Rénover la gouvernance pour plus de cohérenceL’un des freins majeurs aux politiques de mobilité en France est la fragmentation de la gouvernance. Multiplicité d’acteurs, périmètres institutionnels incohérents avec les aires urbaines, voirie éclatée entre différents niveaux : autant d’éléments qui diluent les responsabilités et compliquent la mise en place d’une offre cohérente. Pour avancer concrètement, plusieurs pistes sont proposées telles que renforcer la coopération entre régions et syndicats mixtes SRU, métropoles ou communautés d’agglomération, afin d’assurer une cohérence entre trains, cars et autres modes, et encourager les regroupements institutionnels (fusions de communes, d’intercommunalités, voire de départements) par des incitations financières, pour tendre vers des gouvernances plus intégrées à l’échelle des bassins de vie. Ce qu’en pensent les ShiftersAvec 126,8 millions de tonnes équivalent CO₂ en 2023, le secteur des transports représente le premier contributeur aux émissions de gaz à effet de serre en France (34%)6. La décarbonation de ce secteur exige des investissements massifs dans les transports décarbonés afin d’offrir aux Français des alternatives crédibles à la voiture individuelle, encore largement dominante pour les trajets quotidiens, y compris sur des distances courtes. Les Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) et les Services d’Excellence en Réseau de Mobilité (SERM) doivent jouer un rôle central dans ce basculement, en développant des solutions locales et multimodales combinant transports collectifs, vélo, marche et mobilités partagées, pour réduire la dépendance au modèle automobile7. La fiscalité doit, de son côté, jouer un double rôle :

Pour renforcer et diversifier les leviers financiers, plusieurs pistes se dessinent :

On peut aussi appeler à un transfert de la fiscalité sur le gasoil et du kérosène, vers le financement des transports publiques.

3 Transports – The Shift Project 4 COI : rapport de synthèse : Investir plus et mieux dans les mobilités pour réussir leur transition 5 « Le financement des autorités organisatrices de mobilités, IGF/IGEDD, 2025 » 6 Bilan Annuel des Transports 2023 8 Finance Transportation Infrastructure Land Value Capture 9 « Le grand retour de la terre dans les patrimoines, Alain Trannoy et Etienne Wasmer, 2022 » |

|

La gazette du carbone résulte du travail des bénévoles de l'association The Shifters, essentiellement réalisé sur la base de l’expertise du Shift Project.

Son objectif est d'informer sur les opportunités que présente l'arsenal juridique français pour décarboner notre société. Pour réagir au contenu, demander des précisions, proposer des évolutions, contribuer à notre action vers les décideurs, une seule adresse : gazette@theshifters.org !

Vous pouvez également découvrir The Shift Project et devenir membre de l'association. |