La gazette du carbonePour un arsenal juridique décarbonant |

|

|

Chaque semaine, nos propositions tirées de l’expertise du Shift Project pour intégrer les enjeux climatiques au débat parlementaire.

2022 | Semaine 19Ambiance électrique ? Nous analysons cette semaine dans la Gazette du Carbone une proposition de loi du Rassemblement National qui pourrait signer la fin de l’éolien en France, puis nous parlons du nucléaire et de l’ARENH (Accès régulé à l’électricité nucléaire historique), un sujet qui vous passionne, mais peut-être ne le savez vous pas encore ! |

|

Sommaire |

|

Notre sélection de la semaineQuestions émissions |

|

Notre sélection de la semaine |

|

Retour sur la proposition de loi contre le développement anarchique de l’éolienProposition portée par Bruno Bilde (RN) et 5 députés du Rassemblement national Le 25 janvier 2022, Bruno Bilde a déposé une proposition de loi (PPL) visant à « stopper le développement anarchique de l’éolien ». Cette PPL, très hostile à l’éolien, soulève l’épineuse question de l’acceptabilité des éoliennes et des modalités de leur déploiement. Afin d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, le gouvernement mise sur le développement de l’éolien terrestre et offshore pour atteindre 33% de la consommation énergétique d’énergie renouvelable d’ici 2030 et ambitionne de porter la part de l’éolien à 40% du mix électrique d’origine renouvelable d’ici 20301. La proposition de loi : un renforcement du rôle des élus locaux dans les projets éoliensComposée de cinq articles, la PPL vise à renforcer le rôle des élus locaux dans les décisions d’implantation d’éoliennes en leur octroyant un droit de véto, et à consolider la réglementation sur la protection paysagère qui encadre l’installation des éoliennes2. Le droit de véto octroyé aux conseils municipaux leur offrirait la possibilité d’interdire le dépôt de l’autorisation environnementale nécessaire à tout projet d’implantation et, délivrée par le préfet de département. L’opposition d’un seul conseil municipal serait alors suffisante pour appliquer le droit de véto. Actuellement, les conseils municipaux sont seulement consultés pour avis simple. La PPL prévoit, par ailleurs, de renforcer les normes relatives à l’impact paysager des éoliennes, en augmentant, par exemple, la distance d’implantation des éoliennes par rapport aux habitations et à certains sites protégés ou remarquables sur le plan du patrimoine ou de l’environnement. Le texte part également à l’assaut des éoliennes en mer qui seraient en co-visibilité des sites protégés sur les littoraux. Enfin, la PPL engage le gouvernement à remettre un rapport au Parlement sur les risques sanitaires liés au développement des éoliennes et sur la stabilité du réseau électrique. L’acceptabilité sociale du parc éolien en jeuCette PPL s’inscrit dans une succession d’attaques contre l’éolien. L’octroi d’un droit de véto aux maires n’est d’ailleurs pas une proposition inédite, puisqu’elle est régulièrement défendue par des élus de droite et d’extrême-droite lors des débats parlementaires3. Plus qu’un droit de veto, une meilleure association des maires à la gouvernance des projets serait préférable. Concernant les distances d’implantation, le préfet peut d’ores et déjà adapter la distance au cas par cas, en tenant compte de l’environnement et du patrimoine, et prescrire un éloignement supérieur à 500 mètres. Par ailleurs, cette proposition de loi est contradictoire avec les objectifs de l’Etat qui sont déclinés dans la Stratégie nationale bas carbone. Malgré l’objectif de doubler le nombre d’éoliennes en France4, le développement des parcs a été fragilisé en raison d’un faible consensus et d’un manque d’acceptabilité par les élus locaux mais aussi par la population française, notamment en raison de l’emprise de la question de la modification du paysage5. Ces débats clivants autour de l’impact paysager des éoliennes sont vifs et les recours en justice quasi systématiques [6]. La filière éolienne est d’autant plus sous tension que sa pertinence pour lutter contre le changement climatique est fréquemment remise en cause politiquement et médiatiquement pour d’autres raisons comme l’intermittence des EnR, la perte de la biodiversité et le coût économique. À ces enjeux s’ajoute la question de la répartition des infrastructures éoliennes sur le territoire français compte tenu de la saturation déjà manifeste de certains espaces. (60% des éoliennes sont concentrées sur les régions Haut-de-France, Grand-Est et Occitanie4). Le modèle de développement privilégié de l’éolien en France est celui des grands parcs terrestres et maritimes dans les zones les mieux ventées, permettant de réduire les coûts (dont les coûts de renforcement des réseaux), contrairement à des implantations plus diffuses sur le territoire5. Pour calmer l’hostilité actuelle à l’encontre des infrastructures éoliennes, les modalités de mise en œuvre dans les territoires devraient intégrer davantage de concertation et plus tenir compte de la justice territoriale en matière de transition énergétique7. La réussite de la transition énergétique dépend de choix politiques et de la capacité à susciter un débat démocratique associant toutes les parties prenantes8. Atteinte de la neutralité carbone en 2050 : l’éolien comme énergie d’ajustement aux besoinsD’après l’évaluation énergie-climat du Plan de transformation de l’économie française (PTEF) proposé par The Shift Project, la part d’électricité dans le mix d’énergie finale est vouée à augmenter pour pallier la sortie des énergies fossiles qui en représentent actuellement les deux tiers, et sa production reposera principalement sur le nucléaire. Toutefois, la mise en service de nouvelles centrales nucléaires ne pourra advenir avant 2035. En 2050, le nucléaire et les barrages hydroélectriques ne répondraient selon ce plan qu’à 65% de la consommation. Ainsi, la transition énergétique ne pourra se faire sans les nouvelles EnR9 que sont le PV et l’éolien et il est important d’accélérer leur déploiement, tout en veillant aux conflits d’usages, à l’utilisation du foncier et à la qualité du cadre de vie des Français5. Sur les 610 TWH d’électricité requis pour mettre en œuvre le PTEF, 180 TWh devront être issus des EnR (dont 2/3 éolien marin et terrestre) . Si elle était adoptée, la proposition de loi empêcherait de répondre à l’enjeu crucial de la décarbonation de l’énergie et à la diversification du mix énergétique français. Elle risquerait de fragiliser encore l’insuffisante implantation des EnR et de nous conduire à une situation où la sobriété énergétique sera davantage subie que maitrisée. 1 Ministère de la Transition écologique : www.eoliennesenmer.fr/leolien-en-mer-dans-mix-energetique-francais 2 www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4956_proposition-loi 3 Loi Climat et résilience du 22 août 2021 ; Loi 3DS du 21 février 2022 ; PPL visant à raisonner le développement de l’éolien (déposé le 24 mars 2020) ; PPL visant à renforcer le rôle des élus locaux dans l’implantation de projets éoliens terrestres (déposée le 27 novembre 2020) 4 www.vie-publique.fr/eclairage/24027-leolien-etat-des-lieux-et-axes-de-developpement 5 RTE, Rapport « Les futurs énergétiques 2050 » : assets.rte-france.com/prod/public/2021-12/Futurs-Energetiques-2050-principaux-resultats.pdf 6 CAA Nantes, 15 février 2022 où la cour d’appel annule une autorisation d’exploiter un parc éolien déjà construit à Noyal-Muzillac en raison d’inconvénients excessifs pour la protection des paysages. 7 metropolitiques.eu/Eoliennes-la-transition-sans-debat.html 8 CESE, rapport « Acceptabilité des nouvelles infrastructures de transition énergétique : transition subie ou transition choisie ? »: www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2022/2022_05_infrastructures_transition_energetique.pdf 9 Le PTEF s’appuie sur le scénario M03 du rapport RTE sur 2050, qui est fondé sur un mix de production énergétique à parts égales entre les énergies renouvelables et nucléaire à l’horizon 2050. Ce scénario est le plus ambitieux sur la construction de nouveaux réacteurs (EPR2 +SMR). Liens utiles : |

Questions émissions |

|

Conséquences pour EDF de l’augmentation du volume de l’ARENHPortée par Mme Brigitte Kuster (Les Républicains - Paris) Mme Brigitte Kuster questionne le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, sur les conséquences de son engagement à limiter la hausse du prix de l’électricité à plus de 4% en 2022 en portant le volume d’électricité vendu par EDF aux fournisseurs de 100TWh à 120TWh, au prix à 46,2 €/MWh. [Il était précédemment de 42 €, ndlr]. Elle souligne qu’EDF a déjà vendu l’ensemble de sa production électrique pour 2022 lors de négociations conduites en 2021. Ainsi, l’énergéticien national va devoir s’approvisionner sur le marché de gros au prix de 275 € à 300 € le MWh pour tenir cet engagement gouvernemental. Un peu de contexteL’Accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) est un mécanisme porté par la loi NOME en 2010, pour permettre à des fournisseurs d’électricité alternatifs d’acheter de l’électricité à prix régulé auprès d’EDF dans une quantité totale limitée (à l’époque 100 TWh/an). Le dispositif a été instauré pour une période déterminée allant du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2025. Le prix a été dans un premier temps fixé à 39 €/MWh puis a été rehaussé en 2012 à 42 €/MWh à la suite de l’accident de Fukushima. Les dispositions de la loi NOME relatives au mécanisme ARENH sont codifiées aux articles L. 336-1 et suivants du code de l’énergie. Le mécanisme de l’ARENH a été initialement institué afin de remplir trois grands objectifs non hiérarchisés :

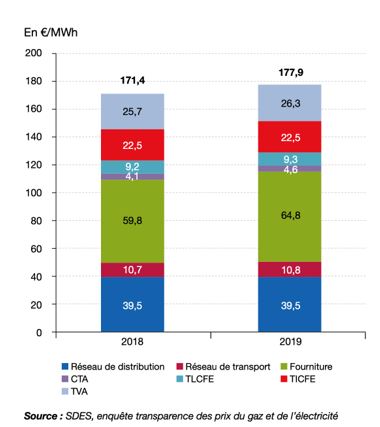

Pour l’année 2022, le gouvernement a décidé au 1er avril 2022 d’augmenter le volume annuel de l’ARENH de 20 TWh/an et de faire passer le prix d’achat du MWh de 42 € à 46,2 €2. Les 100 TWh initiaux sont restés au prix inchangé de 42€/MWh. Par ailleurs, le gouvernement a diminué le montant de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) qui est, avec la TVA, l’une des plus grosses taxes sur l’électricité en France. La figure ci-dessous illustre la décomposition du prix de l’électricité en 2018 et 20193

Figure 1 : Décomposition du prix de l’électricité en 2018 et 2019 Ces dispositions de l’année 2022 font suite à l’envolée du prix de l’électricité et ont pour objectif de limiter l’impact sur la facture des clients finaux car l’augmentation du volume de l’ARENH est étroitement liée celle-ci. En effet, lorsque la demande des fournisseurs alternatifs dépasse le volume de l’ARENH, ces derniers doivent s’approvisionner sur les marchés de gros où les prix sont beaucoup plus élevés, induisant par ricochets une augmentation du prix de vente de l’électricité pour certains clients finaux. Augmenter le volume de l’ARENH permet de prime abord de réduire ce risque. Le prix de vente des quantités d’énergie dans le cadre de l’ARENH n’avait pas évolué depuis 2012, ne serait ce que pour tenir compte de l’inflation (l’inflation entre 2012 et 2021 s’élève à +9,6%). S’il était prévu dans le cadre de la loi NOME que le prix de l’ARENH évolue, le décret modifiant le décret du 28 avril 2011 n’a toujours pas été pris. Ce prix bloqué sur les 100 TWh implique donc que les évolutions des coûts des OPEX (évolution de la masse salariale, inflations sur les intrants divers) généralement pris en compte dans les modèles de régulation « cost-plus » ou « price-cap » sont supportées intégralement par l’opérateur des centrales nucléaires. Cela représente un manque à gagner pour EDF, sur les volumes ARENH, compris entre 500 millions et 1 milliard d’euros par an. Mais au-delà, bien que les nouvelles dispositions semblent permettre une atténuation de la hausse du prix de l’électricité à court-terme, le temps de laisser passer la crise, l’impact vient se renforcer et pèse sur l’avenir du fournisseur historique d’électricité EDF. En raison des travaux en cours pour permettre le passage de la quarantième année d’exploitation et conjoncturellement de suspicion d’apparition de corrosion sur des tuyauteries inox, le parc nucléaire tend à être moins disponible et a conduit EDF à diminuer ses prévisions de production, passant de 361 TWh en 2021 à une estimation comprise entre 296 TWh et 315 TWh en 2022. EDF est donc obliger de s’approvisionner sur les marches de gros pour honorer ses contrats sa production étant maintenant insuffisante. Pour évaluer l’impact de cette dernière mesure dans ce contexte, on peut s’intéresser à l’EBITDA de l’entreprise. En effet, l’EBITDA, très proche de l’excédent brut d’exploitation (EBE), permet de montrer le cashflow de l’entreprise et ainsi, une rentabilité brute de son cycle d’exploitation. En mars 2022, EDF avait estimé que cet EBIDTA serait amputé de 26 milliards d’euros en 2022 en raison des mesures prises par le gouvernement pour limiter la facture d’électricité des Français, et de la baisse de sa production nucléaire4. Cela réduit d’autant la capacité d’autofinancement d’EDF pour ses investissements dans l’entretien et le développement du parc nucléaire. Ce qu’en pensent les Shifters :L’objectif de développement des investissements dans les moyens de production initialement attribué à l’ARENH n’a pas été atteint. Cela s’entend hors EnR dont les investissements sont tirés par les politiques de soutien (obligation d’achats, prix de rachat). Le dispositif ARENH, qui offre un arbitrage supplémentaire aux fournisseurs d’électricité, concentre les demandes d’électricité en base vers cette électricité décarbonée portée par l’opérateur historique lorsque que le prix de marché est supérieur à 42 €/MWh comme actuellement. Dans les périodes de prix de gros bas comme en 2015 et 2016 (baisse des coûts des matières premières charbon et gaz et chute des prix des quotas sur le marché ETS et consommation atone), les fournisseurs français ont privilégié les produits issus du marché de gros éventuellement issus de centrales thermiques au gaz ou au charbon. Et sur la même période, nos exportations d’électricité se sont accrues. Maintenant que les prix de gros remontent, les opérateurs voient leur accès à des volumes d’électricité décarbonée augmenter ce qui ne permettra pas le développement de moyens décarbonés non soutenus par d’autres opérateurs européens qu’EDF. De plus, du coté du producteur historique et à long terme, le maintien d’une production d’électricité décarbonée ne peut passer que par une juste rémunération des moyens de production en exploitation et permettant de déclencher l’investissement. Et en l’état, le dispositif actuel, qui de fait s’appuie sur un prix fixe de l’électricité, non réévalué, ne permet pas cela. Dans une société où il faut se préparer au déclin des carburants liquides et gazeux, le Plan de transformation de l’économie française (PTEF) anticipe une hausse de consommation d’électricité de 20% environ et une très forte dépendance de notre économie et de nos modes de vie au bon fonctionnement du système électrique. Il conviendrait que le dispositif de rémunération prévoit une juste rémunération de l’opérateur des centrales nucléaires qui resteront dans tous les scenarios un des piliers de la décarbonation de l’économie de notre pays. 1 Commission de régulation de l’énergie. (s.d.). CRE : www.cre.fr/Pages-annexes/Glossaire/arenh 2 Ministère de la Transition écologique. (s.d.). Legifrance : www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045339238 3 Commissariat général au développement durable. (2020, Juin) : www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/datalab_essentiel_217_prix_electricite_france_ue_2019_juin2020.pdf 4 AGEFI. (2022). Les Echos Investir : « EDF rehausse l’impact de l’Arenh et de sa moindre production sur son Ebitda 2022 » : investir.lesechos.fr/actions/actualites/edf-rehausse-l-impact-de-l-arenh-et-de-sa-moindre-production-sur-son-ebitda-2022-2007213.php Liens utiles : |

|

La gazette du carbone résulte du travail des bénévoles de l'association The Shifters, essentiellement réalisé sur la base de l’expertise du Shift Project.

Son objectif est d'informer sur les opportunités que présente l'arsenal juridique français pour décarboner notre société. Pour réagir au contenu, demander des précisions, proposer des évolutions, contribuer à notre action vers les décideurs, une seule adresse : gazette@theshifters.org !

Vous pouvez également découvrir The Shift Project et devenir membre de l'association. |